Организационная структура вашего предприятия

Открытие своего дела – грамотное решение, позволяющее инвестировать существующие средства в будущее, не потратить их в пустоту и отказаться от работы на начальника. Организационная структура предприятия позволяет систематизировать работу, сделать ее более эффективной.

ЧТО ТАКОЕ ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ И ИЗ КАКИХ ЭЛЕМЕНТОВ СОСТОИТ?

Организационная структура – бумаги, отражающие состав и иерархию отделов и подразделений предприятия. Простыми словами, это схема, вокруг которой строится работа всего предприятия. Это как учебник, рассказывающий о том, что, как и когда лучше делать. Система подойдет не каждому, все зависит от масштабов организации, ее задач, способах выполнения. Благодаря ей сразу становится понятно, кто является лидером организации, за кем стоит последнее слово. Существует несколько основных типов организационной структуры:

- традиционная,

- линейно-штабная,

- функциональная,

- дивизионная,

- рыночная,

- матричная.

Прежде чем переходить к конкретным видам и примерам, необходимо разобраться как это работает в принципе и из каких элементов состоит. Независимо от выбранного типа, 3 из них будут присутствовать всегда:

- управление. Кто принимает конечное решение? От кого зависят дальнейшие действия?

- правила, которые обязан соблюдать каждый сотрудник. Некоторые могут быть скрытыми, написанными не на прямую. Тем не менее, соблюдать их обязан каждый;

- распределение труда: временное и постоянное. Например, некоторым должностям могут присваиваться те или иные обязанности на кратковременный период: месяц, два, три.

Важно: при написании правил учитывайте все нюансы, пытайтесь найти все лазейки, которыми могут воспользоваться недобросовестные сотрудники. В противном случае можно оказаться в беспомощном положении во время возникновения конфликтной ситуации.

Также перед рассмотрением конкретных схем важно узнать, какие плоды может принести система, кому она идеально подойдет, а кому лучше воздержаться от внедрения подобных изменений.

ЗАЧЕМ НУЖНА ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА

Во-первых, это конкретика. Благодаря подобному нововведению со временем будет понятно, в каком направлении движется фирма, что помогает ей прорваться на вершину топа, а от чего лучше отказаться. Это инструмент, благодаря которому можно решать вопросы как цивилизованные люди, без криков и ругани о том, кто главный.

Во-вторых, это группирование сотрудников штаба. Людям приходится постоянно коммуницировать, ведь их подразделения связаны напрямую. Для решения одной задачи собирается большая группа, ведь это не личная задача, а общественная. Из-за уникального мышления каждого из ее участников, оптимальное решение получается принять в разы быстрее.

В-третьих, структура, иерархия по умолчанию есть в каждой организации. Если задокументировать все это – можно избежать путаницы и недопонимания.

Также можно сформировать систему вертикали. Несложные вопросы могут решать не самые высокопоставленные люди, а уже потом, если вопрос не исчерпан, за него может браться руководство. Благодаря этому можно сэкономить много времени, причем всем, ведь человеку, столкнувшемуся с той или иной проблемой, не придется ждать ответа по несколько дней из-за чрезмерной загруженности начальника, а начальнику не нужно будет разбираться с элементарными вопросами по 24 часа в сутки.

ВИДЫ СТРУКТУР УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЕЙ С ПРИМЕРАМИ

Получается, что структура управления нужна каждому предприятию? Да, если речь идет не о фирме с 2–3 сотрудниками. Для каждой средней и крупной организации – безусловно. А вот что конкретно выбрать – зависит от особенностей бизнеса. Видов не мало, но, тем не менее, рекомендуется ознакомиться с каждым из них.

ТРАДИЦИОННЫЕ

Система, которая базируется на взаимодействии разделов и подразделений. Здесь прослеживается четкая вертикаль, посмотрев которую легко понять, за кем стоит последнее слово. Подобная структура идеально подойдет маленьким и средним предприятиям. Из преимуществ стоит выделить:

- простота;

- наличие дисциплины и порядка благодаря четкой иерархии;

- соблюдение субординации;

- сразу после принятия решение оно будет реализовано, ведь этим может заняться другой человек, если у принявшего нет времени;

- прозрачная карьерная лестница, мотивирующая выполнять работу качественнее.

Без недостатков также не обошлось:

- власть полностью закреплена за единственным начальником. В случаях его некомпетентности организация пострадает очень сильно;

- до руководителя информация может идти слишком долго или вовсе не дойти;

- человек, недавно устроившийся на работу и попавший в низ цепочки не может напрямую поговорить с начальником.

ЛИНЕЙНО-ШТАБНЫЕ

При выборе подобного типа управления принятие срочных решений будет проблематичным. Линейные руководители имеют намного меньшую власть, из-за чего бизнес замедляется. Здесь их основная цель – выполнить работу. Таким образом, выполнение задач происходит на высоком уровне, но за это нужно будет заплатить свободным временем высшего руководителя, ведь ему придется разгребать все вопросы одному. Из положительных качеств выделяются:

- эффективность;

- меньшая вероятность бунтов или скандалов из-за разногласий;

- каждый сотрудник лично прочувствует ценность его работы;

- сплоченность коллектива.

Из негативных сторон важно отметить:

- возможность возникновения проблемы с неквалифицированным штабом. Из-за не очень большого конкурса на место, который зачастую присущ подобным фирмам, приходится набирать не самых высококвалифицированных специалистов, что непременно скажется на работе;

- людям из штаба не понятно, как продвинуться по карьерной лестнице, что снижает уровень их мотивации;

- слишком быстрая смена состава. Зачастую на такую работу приходят на недолгосрочный период, из-за чего штаб может меняться слишком часто. Намного удобнее развиваться с одними и теми же людьми на протяжении долгого времени;

- длинное принятие решений.

ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ

Это более сложная структура, которая подходит относительно крупным предприятиям. В маленькие организации внедрять подобное нет смысла, а вот большим система принесет порядок и слаженную работу. Благодаря наличию ответственного лица за каждый из ведущих фирму вперед факторов легко понять, что делать дальше для достижения тех или иных высот. Это профессионализм сотрудников, ведь зачастую это творческие люди с высшим образованием.

- высокая квалификация сотрудников. Четкая иерархия, отдельное место для каждого;

- повышенное чувство ответственности. Если в прошлых системах неудачи можно было списать на общее поражение, то здесь сразу ясно, какой отдел выполнил работу некорректно и принес в предприятие убытки;

- скорость. Выполнение большого объема работы в минимальные сроки;

- каждый понимает важность своей роли, что мотивирует работать лучше, дабы не опуститься в глазах руководства;

- каждый выполняет свою функцию.

- абсолютная власть генерального директора. Директор по продажам может намного лучше знать, как действовать при падении статистики. Но последнее слово не за ним. Опять-же, если главный руководитель окажется некомпетентным, компания может обанкротиться или навсегда испортить свою репутацию;

- чем больше людей работает, тем сложнее генеральному директору отследить качество выполняемых ими задач, увидеть потенциал каждого;

- меньшая сплоченность коллектива. Из-за абсолютного разделения функционала люди могут даже не знать, что происходит у их коллег и чем они занимаются.

ДИВИЗИОННАЯ

Это очень удобная структура, позволяющая обеспечить максимальную эффективность. Отличие от прошлых заключается в том, что самое главное здесь – реальные заказы, уже поступившие руководителю. Например, предприятие может временно не нуждаться в пиаре, из-за чего содержание целого отдела может быть немного нерентабельным. Безусловно, несколько человек, ответственных за формирование репутации, фигурировать должны, но, если речь идет о большом штабе – затраты могут превышать доходы.

Здесь предусмотрена продуктовая структура. Например, нужно изготовить определенный товар или выполнить действие. Для этого открывается отдел, после чего формируется множество подразделений, отвечающих за исследование, производство и раскрутку конкретного товара. Если появляется новый продукт, соответственно, создается новый отдел.

- неработающие или исчерпавшие себя отделы закрываются мгновенно. При такой системе работы держать нерентабельный раздел практически невозможно, ведь информация о его неактуальности всплывает практически сразу;

- каждый сотрудник понимает значимость его работы наглядно видит последствия в случае недобросовестного исполнения поставленных перед ним задач;

- быстрое принятие решений;

- вся работа будет выполнена в наилучшем качестве благодаря большому вниманию каждому этапу производства;

- предприятие работает максимально быстро и эффективно.

- большая конкуренция среди сотрудников, каждый хочет проявить себя. Важно смотреть, чтобы они не начали вредить и подставлять друг друга для выдвижения своей персоны на первый план;

- высокая стоимость содержания;

- неравномерное распределение средств. Все зависит от конкретного продукта и работы штаба.

МАТРИЧНАЯ

Это функциональная матрица, самый интересный способ. Здесь присутствует большое количество отделов, директоров, при этом каждая группа исполнителей работает над конкретным проектом.

- постоянный состав, сотрудники не уволятся через две недели, выполнение поставленных задач предусматривает долгосрочную работу;

- у каждого проекта есть своя команда;

- каждый отдел имеет своего руководителя, все вопросы решаются в кратчайшие сроки;

- решения принимаются быстро и грамотно.

- менеджер по проекту имеет ограниченную власть;

- возможна потеря контроля над сотрудниками из-за их обилия. В таких случаях важно немедленно предпринимать меры;

- невозможно применение в мелких компаниях.

КАК ГРАМОТНО УПРАВЛЯТЬ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРОЙ? КАКОЙ ТИП ВЫБРАТЬ?

Для грамотного управления важно правильно выбрать тип организационной системы. Например, маленькой компании отлично подойдет линейная или линейно-штабная, а крупным – дивизионная или матричная.

Очень важно следить за общим порядком, не допускать розжига масштабных конфликтов. Нужно следить, чтобы все не перессорились и не пытались друг-другу навредить из-за конкуренции. Если подобное практикуется в коллективе – требуется немедленно исключить проблему путем применения санкций к соответствующим лицам. Важно относится с уважением к каждому сотруднику, даже если он отыгрывает максимально незначительную роль. В противном случае можно добиться апатии со стороны работников. Важно помнить, что все люди – люди, и относитесь к ним так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам. Если строить взаимоотношения с командой на взаимопонимании и доверии, можно достичь действительно высоких результатов.

Источник

6.1. Сущность управленческих решений, их характеристика

В организационных структурах управления процессы принятия решений реализуются постоянно. Управленческие решения принимаются в ситуациях:

• возникновения новых условий, обстоятельств, нарушающих нормальный режим функционирования организации с целью возврата ее на оптимальный уровень;

• необходимости сохранения неизменными созданные условия, если режим функционирования организации оптимален;

• необходимости перевода организации на новый режим функционирования, обусловленный новыми целями.

Принятие управленческого решения предполагает действия, направленные

–> на восстановление контроля за ходом событий;

–> корректировку нормативов оценки деловой информации в соответствии с обстановкой;

–> использование открывшихся возможностей

Управленческие решения принимаются на всех уровнях иерархической структуры предприятия. При этом определяются цели, формы деятельности, ресурсы, возможности, трудности и пути их преодоления. Все эти моменты формируются в виде управленческого решения.

Управленческое решение – творческое, волевое действие субъекта менеджмента на основе знания объективных законов функционирования управляемой подсистемы, анализа информации о ее состоянии, состоящее в выборе цели, программы и способов деятельности коллектива по разрешению проблемы.

Для управленческого решения характерны:

Проблема – ситуация, характеризующаяся таким различием между желаемым и существующим состоянием управляемой подсистемы, которое препятствует ее развитию и нормальному функционированию.

Констатация возникновения проблемы и ее описание заключаются в следующем:

• конкретизация содержания проблемы;

• локализация места возникновения проблемы;

• определение момента возникновения проблемы;

• установление тенденций развития проблемы от момента возникновения до констатации;

• определение необходимости осуществления действий по устранению проблемы до выяснения причин ее возникновения.

Основные способы распределения причин возникновения проблемы:

kvvad выявление изменений в объекте управления и внешней среде, предшествующих возникновения проблемы;

kvvad выявление объектов, аналогичных рассматриваемому, где подобная проблема не возникла, и установление различий в объектах;

kvvad построение причинно-следственной диаграммы;

kvvad составление карты мнений.

Проблемы могут быть вызваны следующими факторами:

kvvad неверные принципы, на которых базируется деятельность предприятия;

kvvad завышенные или заниженные критерии;

kvvad ошибки, допущенные при осуществлении текущей деятельности;

kvvad непредвиденные обстоятельства.

Основные условия обеспечения высокого качества и эффективности управленческого решения:

–> применение к разработке управленческого решения научных подходов менеджмента;

–> изучение влияния экономических законов на эффективность управленческого решения;

–> снабжение лица, принимающего решение, качественной информацией;

–> применение методов функционально-стоимостного анализа, прогнозирования, моделирования и экономического обоснования каждого решения;

–> структуризация проблемы и построение дерева целей;

–> обеспечение сопоставимости вариантов решений;

–> обеспечение многовариантности решений;

–> правовая обоснованность принимаемого решения;

–> автоматизация процесса сбора и обработки информации, процесса разработки и реализации решений;

–> разработка и функционирование системы ответственности и мотивации качественного и эффективного решения;

–> наличие механизма реализации решения.

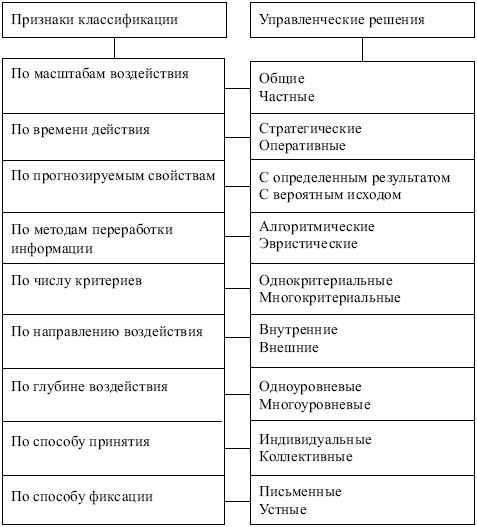

6.2. Виды управленческих решений

Отражая многогранность и сложность взаимодействия объективных и субъективных факторов, действующих в производственных системах, управленческие решения отличаются многообразием форм. Классификация управленческих решений позволяет систематизировать информацию и ситуации (табл. 6.1).

Обычно в принятии управленческого решения присутствуют в различной степени три момента: интуиция, суждение и рациональность.

Способ принятия управленческого решения, основанный только на суждении, не очень надежен, так как здравый смысл встречается достаточно редко, хотя метод является достаточно дешевым и быстрым.

Суждение очень часто невозможно соотнести с ситуацией, которая прежде имела место, а менеджер стремится действовать так, как действовал раньше в другой ситуации, а потому рискует упустить хороший результат в новой ситуации, сознательно или бессознательно отказываясь от ее детального анализа.

Интуитивные решения основаны на ощущении того, что выбор человека правилен. Характерны для оперативного управления.

Классификация управленческих решений

В основе решений, основанных на суждении, лежат знания, осмысленный опыт прошлого и здравый смысл. Характерны для оперативного управления.

Рациональные решения основаны на методах экономического анализа, обоснования и оптимизации. Характерны для стратегического и тактического управления.

Менеджер, ориентирующийся только на интуицию, становится заложником случайности, и его шансы на правильный выбор решения не очень высоки.

Управленческие решения принимаются людьми, а потому их характер во многом зависит от личности менеджера, непосредственно участвующего в их разработке.

Уравновешенные решения принимает менеджер, внимательно и критически относящийся к своим действиям, выдвигаемым гипотезам и их проверке.

Импульсивные решения характерны для менеджера, который легко генерирует самые разнообразные идеи в неограниченном количестве, но не в состоянии их как следует проверить, уточнить, оценить.

Инертные решения – результат осторожного поиска менеджера. В них уточняющие и контролирующие действия преобладают над генерированием идей, где трудно обнаружить оригинальность, новаторство, блеск.

Если менеджер не нуждается в тщательном обосновании своих гипотез, уверен в себе, то может не испугаться любых трудностей и принять рискованные решения.

Осторожные решения появляются тогда, когда менеджер тщательно оценивает все варианты, критично подходит к делу. Решения не отличаются новизной и оригинальностью.

6.3. Требования, предъявляемые к управленческому решению

Принимаемое менеджером управленческое решение должно отвечать следующим требованиям:

• быть научно обоснованным, компетентным;

• приниматься на основе достоверной, полной и своевременной информации с анализом и оценкой возможных альтернатив;

• иметь ясную направленность и адресность;

• отличаться своевременностью и быстродействием;

• обладать точностью и ясностью;

• иметь комплексный характер;

• быть экономичным и эффективным.

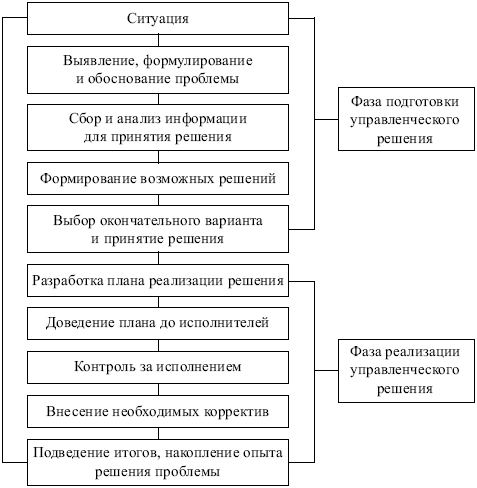

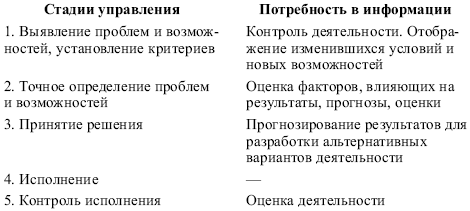

Процесс подготовки и реализации управленческого решения предусматривает выполнение в определенной последовательности целого ряда работ, включающих фазу принятия и фазу реализации управленческого решения (рис. 6.1).

Рис. 6.1. Алгоритм подготовки и реализации управленческих решений

При разработке управленческого решения очень важно правильно выбрать критерии – показатели, характеризующие варианты решений и используемые для оценки и выбора.

Очень важно при этом определить вес (значимость) критерия – количественное выражение относительной важности каждого используемого для оценки и выбора критерия в сравнении с остальными критериями.

Действенность принимаемого менеджером управленческого решения существенно зависит от правильного выбора степени участия подчиненных в принятии и осуществлении решения. При этом возможно как полное неучастие подчиненных (решение принимается менеджером единолично), так и совместная с менеджером выработка и принятие решения (коллективное решение).

Основные факторы выбора степени участия – квалификация подчиненных, их добросовестность и ответственность.

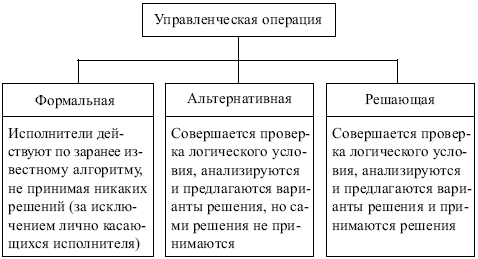

В системе принятия управленческих решений выделяют управленческую операцию и управленческую процедуру.

Управленческая операция – технологически нерасчленимый процесс обработки управленческой информации, поступающей в данное структурное подразделение (рис. 6.2).

Рис. 6.2. Управленческая операция

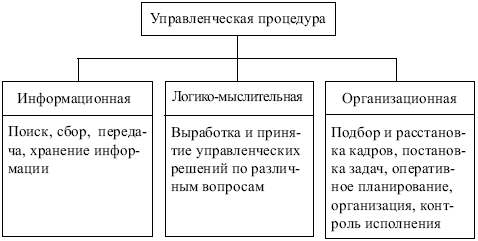

Управленческая процедура – комплекс взаимосвязанных в определенном порядке управленческих операций и документов, направленных на достижение фиксированной цели (рис. 6.3).

Сложность и взаимозависимость технических, организационных, социально-экономических и других аспектов управления привели к необходимости разработки специальных методов, облегчающих обоснование и выбор управленческих решений в условиях неопределенности.

Для устранения неопределенности, причиной которой является наличие многих критериев, используют опыт, интуицию лица, принимающего решения.

Под неопределенностью понимается неполнота или неточность информации об условиях реализации решения, в том числе связанных с ними затратах и результатах. Неопределенность, связанная с возможностью возникновения в ходе реализации решения неблагоприятных ситуаций и последствий, характеризуется понятием риска.

Рис. 6.3. Управленческая процедура

6.4. Информационное обеспечение управленческих решений

Ценность и своевременность управленческого решения в огромной степени зависят от способности менеджера в нужный момент произвести сбор, анализ и толкование информации.

Информационное обеспечение – одна из важнейших обеспечивающих функций, качество которой является определяющим фактором обоснованности принимаемого решения и эффективности функционирования системы менеджмента. В динамике информационное обеспечение как процесс входит в понятие «коммуникация».

Коммуникация – процесс обмена информацией между двумя и более людьми.

kvvad обеспечение эффективного обмена информацией между объектом и субъектом менеджмента;

kvvad совершенствование межличностных отношений в процессе обмена информацией;

kvvad создание информационных каналов для обмена информацией между отдельными сотрудниками и группами, для координации их задач и действий;

kvvad регулирование и рационализация информационных потоков.

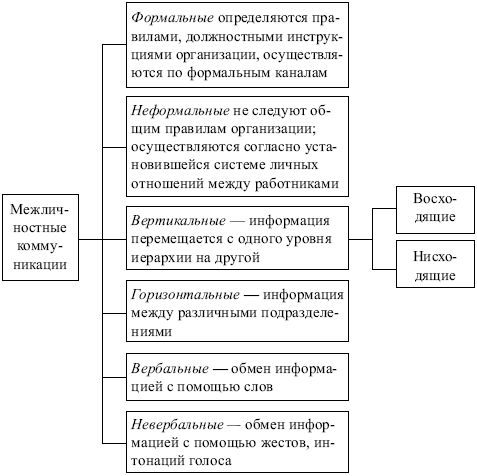

В зависимости от способа обмена информацией различают:

• межличностные, или организационные, коммуникации на основе устного общения (рис. 6.4);

• коммуникации на основе письменного обмена информацией. Особую роль играют неформальные коммуникации. Наличие неформальных коммуникаций связано со стремлением работников знать ту информацию, которую они не могут получить с помощью формальных организационных коммуникаций.

Информация, передаваемая по каналам неформальных коммуникаций, прежде всего относится к новым мерам наказаний, изменениям в структуре организации, конфликтам в руководстве организации и т.д. Система неформальных коммуникаций способна создавать слухи, что может отрицательно сказаться на эффективности коммуникаций.

При организации коммуникационных сетей на предприятии необходимо учитывать специфику различных типов и каналов коммуникаций на каждом из следующих этапов коммуникационного процесса:

–> зарождение идеи или отбор информации;

–> выбор канала передачи информации;

В процессе коммуникаций выделяют четыре базовых элемента:

– канал или средство передачи информации;

Коммуникация считается успешной, если получатель информации понимает ее содержание адекватно тому смыслу, который в нее вкладывает отправитель (менеджер).

Рис. 6.4. Межличностные коммуникации

Все, что потенциально позволяет снизить степень неопределенности, должно считаться информацией. Информация – это факты, оценки, прогнозы, обобщение связи, слухи и т.д.

Основные требования к качеству информации:

kvvad комплексность информационной системы;

kvvad достоверность (с определенной вероятностью);

kvvad правовая корректность;

kvvad многократность использования;

kvvad высокая скорость отбора, обработки и передачи;

kvvad возможность кодирования;

Сегодня информация рассматривается как глобальный процесс, связанный с кардинальными изменениями структуры и характера мирового экономического и социального развития, с переходом к новым поколениям наукоемких технологий, системам техники и материалов и новым видам информационного обмена, решающим образом меняющих характер труда и условия жизни человека.

Информатизация – объединенный и закономерный этап, через который в той или иной форме должно пройти каждое общество, вступившее на путь интенсивного развития.

Можно выделить два этапа информатизации в XXI в. Первый этап информатизации включает решение следующих главных проблем:

• подготовка, ведение, корректировка правовых и хозяйственных норм, обеспечивающих функционирование информации в качестве товара, с учетом общепризнанных в мировой практике норм;

• формулирование и введение базовых стандартов, регламентирующих форму представления, способы обработки и передачи информации (протоколы обмена, интерфейсы и т.д.) с учетом международных стандартов аналогичного назначения;

• обеспечение компьютерной грамотности и информационной культуры населения; перестройка учебного процесса и развитие сети переподготовки кадров с широким привлечением международных учебных центров;

• создание и развитие основных компонентов инфраструктуры информатизации: общегосударственной системы передачи данных, государственной системы баз данных, единой автоматизированной системы средств связи;

• разработка и начало формирования рынка информационных продуктов и услуг, участвующего в мировом разделении труда;

• использование экономических механизмов централизованного планирования, индикативного управления и свободного рынка с целью обеспечения приоритетного развития производства материалов нового поколения, микроэлектроники и радиоэлектроники.

На втором этапе развития информатизации можно ставить следующие задачи:

• удовлетворение потребности всех сфер социально-экономического развития в использовании распределенных баз данных;

• осуществление полного взаимодействия общегосударственных информационных инфраструктур через международные сети связи с базами данных и знаний;

• осуществление масштабного применения интегрированных систем обработки информации;

• использование систем массового информационного обслуживания населения через электронную почту и Интернет;

• создание конкурентоспособных интеллектуальных производств информационных продуктов и услуг;

• развитие фундаментальных исследований в области искусственного интеллекта, предусматривающее решение многих проблем;

• создание высокопроизводительных вычислительных средств с нетрадиционной архитектурой (многопроцессорные, нейтронные, оптические, молекулярные и т.п.);

• развитие фундаментальных работ в кооперации с международными научными центрами, создание открытых «научных парков» в области создания систем искусственного интеллекта;

• активное использование информационных мультимедийных технологий в открытом образовании.

В практике менеджмента используется техника управления, представляющая собой взаимоувязанный комплекс технических средств, предназначенный для механизации и автоматизации информационных процессов в системе управления организацией с целью выработки рациональных решений. Выделяют средства сбора и регистрации, передачи, ввода, накопления, обработки, вывода, отображения и размножения информации.

Средства сбора и регистрации информации осуществляют фиксацию первичной информации в месте ее возникновения на документальный или машинный носитель (ленты, диски) с одновременным получением машинного документа на печатающем устройстве или дисплее (мониторе).

Средства передачи информации осуществляют передачу информации от источника сообщения до получателя по каналам почтовой, телефонной, телеграфной, мобильной, оптической, радио– или космической связи на значительное расстояние. Они позволяют существенно сократить время и скорость передачи информации по сравнению с курьерской и почтовой связью.

Средства ввода-вывода информации предназначены для ввода исходных данных в ЭВМ с голоса человека, ручных документов, магнитоносителей и экранов дисплеев, а также для вывода результативной информации в виде речевой информации, машинных документов на бумаге, экране дисплеев или тех же магнитоносителях.

Средства накопления информации предназначены для хранения документальной информации или систематизированной закодированной информации на машинных носителях со стирающейся записью (магнитные диски, дискеты, ленты, кассеты).

Средства обработки информации производят арифметические и логические операции над входной информацией по заранее составленным человеком программам. Программа обработки может изменяться и совершенствоваться, за исключением программы обработки информации в калькуляторах, в которых она жестко определена конструкцией машины.

Средства отображения информации осуществляют представление алфавитно-цифровой и графической информации на мнемосхеме, экране дисплея или в виде чертежа на графопостроителе. Отображение информации производится по командам ЭВМ или с автономного накопителя на магнитных дисках.

Средства размножения информации производят изготовление копий документов и чертежей с возможным изменением их геометрических размеров. Средства предусматривают размножение информации с использованием специальных свето-, фото– и термочувствительных бумаги или пленки.

Ситуации для обсуждения

1. Прокомментируйте закон Холла: «Подход к проблеме важнее, чем ее решение».

2. Насколько актуально сегодня высказывание Ван Харпена: «Решение проблемы заключается в поиске людей, которые ее решат».

3. В мире бизнеса существует два основных типа принятия решения: через рынок и через иерархию. Поясните.

4. Кто владеет информацией, тот имеет право на успех. Приведите примеры, подтверждающие правильность этого положения.

5. Что может являться источниками информации при сборе информации о рынке некоторой продукции? Меняется ли состав источников информации, если предприятие работает на внешнем рынке?

Источник

Особенности управления в общественной организации

Структура органов управления, понятие компетенции высшего органа общественных организаций.

Структура органов управления общественных организаций

Общественная организация – юридическое лицо, целью деятельности которого является достижение задач, связанных с духовной, образовательной, культурной, политической, религиозной сферами жизни. Организация является добровольным, некоммерческим объединением, созданным, согласно законодательными нормам.

Правовые основы регулирования деятельности общественной организации изложены в нормах Конституции, гражданском законодательстве, законах федерального значения, нормативно-правовых актах.

Для формирования общественной организации необходимо составить Устав, в котором будут указаны основные цели и задачи деятельности юридического лица.

Согласно нормам гражданского законодательства, высшим органом в некоммерческой организации является собрание участников. Если общественная организация имеет в составе более 100 участников, то высшим органом может быть коллегиальный орган – съезд, конференция.

Нормы, определяющие структуру общественной организации, являются общими для корпораций и общественных организаций (статья 65.3 Гражданского кодекса). Если речь идет о политических партиях, то главным органом власти юридического лица является съезд.

Вопросы, которые лежат в исключительной компетенции высшего органа власти общественной организации не могут быть переданы другим органам.

Данное правило действует даже в том случае, когда все представители высшего органа единогласно голосуют за передачу данных компетентностей.

Структура органов власти юридического лица определяется на собрании участников при составлении Устава юридического лица – обязательного документа, который предоставляется в органы регистрации при официальном внесении общественной организации в Единый реестр.

Обязательным считается наличие единого исполнительного органа (президент, председатель).

Дополнительно могут быть назначены коллегиальные исполнительные органы – правление президиум.

Компетенция высшего органа общественной организации

В вопросы компетенции высшего органа власти в общественной организации входят проблемы регуляции деятельности, преобразований, ликвидации юридического лица, контроль отчетности, прием новых членов и прочие вопросы, которые изложены в нормах гражданского законодательства.

Исключительная компетенция собрания участников или коллегиального органа управления распространяется на такие проблемы:

- Определение ключевых вопросов деятельности и управления сообщества.

- Утверждение уставной документации.

- Формирование других органов власти юридического лица.

- Изложение и утверждение порядка приема в организацию.

- Изучение и утверждение отчетов о деятельности организации.

- Принятие решения, относительно преобразований или ликвидации юридического лица.

- Формирование других юридических лиц, принятие решения об участии в образовании других юридических лиц.

- Формирование филиалов.

- Создание ревизионной комиссии.

Согласно закону, проблемы управления, которые лежат в исключительной компетенции высшего органа власти, и определены законодательно, не могут быть переданы другим органам власти, даже, если собрание единогласно приняло решение о передаче данных полномочий.

Дополнительные вопросы, которые должен решать высший орган власти, могут быть изложены в Уставе юридического лица. Если компетенция в области организации и управления высшего органа власти фиксируются только Уставом организации, они могут быть переданы другим органам власти по решению собрания, поскольку закон не определяет их как вопросы исключительной компетенции высшего органа.

Дополнительные проблемы, которые может решать высший орган власти, касаются организации внесения членских взносов, особенностей деятельности юридического лица, времени проведения собраний и другие, которые не противоречат нормам закона и нарушают права участников организации и третьих лиц.

Основания для досрочного прекращения полномочий органа общественной организации

Согласно закону, органы общественной организации могут прекратить свою деятельность по ряду оснований.

Поводом для прекращения деятельности может служить решение высшего органа, уполномоченного принимать подобные решения на основании веских причин.

Досрочное прекращение полномочий органов может быть осуществлено только на основании положений Устава юридического лица.

Вескими основаниями для прекращения деятельности являются:

- Нарушение обязанностей органа юридического лица.

- Неспособность вести дела и решать задачи, которые возложены на данный орган.

- Нарушение норм Устава.

Также основаниями для прекращения деятельности могут послужить другие причины, признанные собранием участников сообщества достаточно вескими.

Источник

Организационные структуры

Эффективность управления деятельностью зависит оттого, насколько грамотно сформирована организационная структура управления и насколько она соответствует цели деятельности организации.

В настоящее время под организационной структурой понимается упорядоченная совокупность устойчиво взаимосвязанных элементов, обеспечивающих функционирование и развитие организации как единого целого. Структура управления определяется также как форма разделения и кооперации управленческой деятельности. Можно сказать, что структура управления есть не что иное, как оптимальное распределение работы, прав и ответственности, порядка и форм взаимодействия между членами коллектива организации.

Целью организационной структуры управления является обеспечение устойчивого развития социально-экономической системы посредством формирования, сохранения и совершенствования способов взаимосвязи и взаимодействия системы с внешней средой и внутреннего взаимодействия элементов системы.

Составляющими организационных структур являются:

· элементы организационных структур управления — службы или органы аппарата управления, а также отдельные работники этих служб (органов);

· организационные отношения — отношения (связи) между подразделениями организации, уровнями ее управления, персоналом, посредством которых реализуются функции управления;

· уровни управления — совокупность прав, обязанностей и ответственности, характерная для должностных лиц, занимающих определенную ступень в иерархической структуре организации.

Актуальность темы определяется необходимостью рассмотрения теоретических положений для разработки практических рекомендаций для реализации механизма формирования и развития организационной структуры управления предприятием в условиях неопределенности, обеспечивающего повышение эффективности функционирования предприятия в целом.

Цель и задачи. Целью работы является исследование теоретико-методологических и научно-методических положений по разработке механизма формирования и развития организационной структуры управления предприятием.

Для достижения указанной цели были поставлены и решены следующие задачи:

1. уточнено содержание понятия организационной структуры управления предприятием;

2. представлена классификация организационных структур управления предприятием;

3. проведен анализ механизма формирования и развития организационной структуры управления предприятием.

Предмет и объект. Предметом исследования являются теоретические и методические аспекты формирования и развития организационной структуры управления предприятием, объектом – сами организационные структуры.

1. Понятие организационной структуры организации

Для эффективного управления организацией необходимо, чтобы ее структура соответствовала целям и задачам деятельности предприятия и была приспособлена к ним. Организационная структура создает некоторый каркас, который является основой для формирования отдельных административных функций. Структура выявляет и устанавливает взаимоотношения сотрудников внутри организации.

Структура организации определяет также структуру подцелей, которая служит критерием выбора при подготовке решений в различных частях организации. Она устанавливает ответственность подразделений организации за тщательное исследование отдельных элементов внешнего окружения и за передачу к соответствующим точкам информации о событиях, требующих особого внимания.

С понятием структуры организации тесно связано понятие об иерархических взаимосвязях. Все большее количество организаций имеют иерархическую природу. Почти каждая организация – церковь, университет или предприятие – состоит из подразделений, которые делятся на более мелкие организационные единицы, дробящиеся в свою очередь на еще более мелкие части. В классической теории организации понятию иерархической структуры соответствует так называемый принцип лестницы. Этот принцип предполагает деление власти и ответственности по вертикали иерархии и распределение обязанностей между подразделениями.

Иерархия представляет собой, по-видимому, общую закономерность природы. Принцип иерархической структуры – является также главным принципом общей теории систем.

Основой классической теории организации является принцип узаконивания власти за некоторым центральным источником власти. Власть – это способность заставить исполнять свои решения подчиненных; основой власти является формальное положение руководителя и руководство с помощью поощрений и взысканий, которые сопутствуют этому формальному положению. Власть связана не с личными качествами руководителя, а с его положением в организации.

Власть служит средством интеграции деятельности отдельных элементов организации и их ориентации на достижение общей цели. Она дает основу для проведения централизованного управления и контроля за результатами деятельности организации.

Традиционное представление об административной власти по-прежнему занимает значительное место в специальной литературе по проблемам управления. Однако применение этих взглядов ограничивается другими концепциями. Примером является принцип признания авторитета, который гласит, что степень распространения власти определяется готовностью подчиненного признать директивы и приказания руководителя. (Авторитет- это характер связи в формальной организации, благодаря которому то или иное лицо или член организации может влиять на те действия в организации, в которых он заинтересован). Этот принцип признания авторитета стал важным элементом модели “человеческих отношений”.

Не мало важное значение в работе предприятия имеет принцип объема контроля, или сфера наблюдения, связан с числом подчиненных, действия которых может эффективно контролировать один начальник. Эта концепция тесно примыкает к концепции иерархической структуры организации и ее деления на отделы. Принцип объема контроля подразумевает необходимость координации начальником деятельности своих подчиненных. Понятие объема контроля подчеркивает необходимость установления таких отношений между начальником и подчиненным, которые позволяют проводить систематическую интеграцию деятельности подчиненных.

В классической теории организации линейная структура организации является носителем и непосредственным источником административной власти, а функции центральных служб заключаются в том, чтобы помогать и советовать линейным подразделениям. Согласно традиционному взгляду центральные службы способствуют расширению возможностей руководителя. Благодаря использованию таких специальных центральных служб, подчиненных и докладывающих непосредственно начальнику, можно увеличить объем контроля этого начальника, не опасаясь сократить возможности координации им действий подчиненных.

Однако с развитием специализации и усложнением предприятий это представление о центральных службах претерпело серьезные изменения. Они стали играть значительно более важную роль, обеспечивая руководству сервис, информацию и даже управление другими подразделениями организации. С увеличением роли центральных служб прежние четкие и простые взаимоотношения между линейными и центральными службами стали невозможными.

Рассмотренные принципы структуры, иерархии, административной власти, специализации, объема контроля и взаимоотношений линейных и центральных служб в значительной мере вытекают из традиционной теории организации, где главное внимание уделялось наиболее эффективному распределению работы по группам. Принимая за исходный пункт общие цели организации, эта теория стремилась определить отдельные задачи, которые необходимо решить для достижения общих целей.

2. Характеристика бюрократических организационных структур управления

Первоначальные принципы управления были сформулированы специалистами по управлению Ф. Тейлором, Ф. и Л. Гилбертамми, Г. Гаттом, Г. Фордом, Х. Эмерсоном и др.

Доминанту бюрократии Вебер зафиксировал предельно четко: бюрократическая организация – наиболее рациональное институциональное устройство для решения сложных задач управления в современном обществе. Основа ее рациональности состоит в обезличенности функционирования, что дает гарантии от произвола конкретных исполнителей. Он предполагал, что решения, принятые бюрократией, имеют объективный характер.

Организационная структура, построенная в соответствии с этими принципами, получила название иерархической, или бюрократической структуры. Преимущества этой системы проявляются в условиях устойчивой, мало изменяющейся, внешней среды (предприятия в странах плановой экономики, а также предприятия бюджетной сферы в странах рыночной экономик

Источник

4. Система управления предприятием

4.1. Сущность, цели и задачи управления предприятием. Основные функции управления

4.1.5. Структура и процесс принятия управленческого решения. Риск при принятии решений

Процесс принятия решений состоит из логически упорядоченной совокупности неформальных и формальных процедур, направленных на разрешение проблемной ситуации. Этот процесс можно структурировать на отдельные этапы:

1) Постановка задачи:

— выявление и описание проблемной ситуации;

— оценка располагаемого времени;

— определение ресурсов, необходимых для выработки решения.

2) Подготовка решения:

— анализ проблемной ситуации;

— выработка предположений (гипотез);

— выявление полного перечня альтернатив;

— выбор допустимых альтернатив;

— предварительный выбор лучшей альтернативы;

3) Выбор решения:

— оценка альтернатив со стороны лица, принимающего решение;

— экспериментальная проверка альтернатив;

— выбор единственного решения.

Проблемная ситуация характеризуется сочетанием проблемы и тех конкретных условий, в которых она возникла. Проблема (с греческого – задача) в широком смысле – это сложный теоретический или практический вопрос, требующий изучения и разрешения; несоответствие желаемого (нормативного) и фактического уровней достижения целей.

Очевидно, что острота проблемы зависит от условий, в которых она возникла и будет решаться. Ситуация – сочетание условий и обстоятельств, в которых возникла проблема. Например, проблема, связанная с необходимостью обновления ассортимента выпускаемой продукции, по-разному звучит для передовых и отсталых в технологическом плане предприятий, ее решение зависит от возможности привлечения и использования необходимых ресурсов и т.п. Проблемную ситуацию характеризует срочность, настоятельность принятия решения, место в организации и лицо, которое должно принимать решение.

Результатом данного этапа выработки решений является составление общего списка проблем, требующих решения, и краткое описание проблемных ситуаций. Данный этап должен дать ответы на вопросы: какую проблему и в каких условиях нужно решать, когда ее нужно решать, какими силами и средствами.

Анализ проблем, более глубокое описание условий их возникновения и развития производятся на следующем этапе анализа. Важным аспектом анализа проблемной ситуации является разделение проблем на внешние и внутренние. Очевидно, что решать внешние проблемы прямым образом руководители данного предприятия не могут, однако могут существовать способы косвенного влияния на решение таких проблем. Например, на расширение деятельности компании-конкурента можно повлиять снижением цен на собственную продукцию или расширением ассортимента. Конечным результатом работ на данном этапе является выявление так называемых базовых, кардинальных проблем и ранжирование этих проблем с детальным описанием условий их возникновения и развития.

На этапе выработки гипотез осуществляется разработка сценариев развития ситуации. Под сценарием понимается вербально-аналитическое описание существующего и прогнозируемого состояний объекта управления. Выявляются и анализируются угрозы, таящиеся во внешней среде, внутренние возможности решения возникших проблем. Важность разработки предположений разная для различных видов управленческих решений. Очевидно, что тщательная проработка предположений наиболее важна при разработке планов и программ. Принятие решений в области организации, мотивации и контроля скорее ориентировано на учет внутренних факторов. Конечным результатом работ на данном этапе является формирование вариантов сценария развития проблемной ситуации в будущем и определение наиболее вероятного из их числа.

На этапе определения целей формулируются цели решения базовых, кардинальных проблем. На практике используется достаточно широкий диапазон способов задания целей.

SMART ‑ метод постановки целей.

SMART (акроним, перевод с англ. ‑ "умный") ‑ это стандарт постановки целей и задач, который учитывает пять важнейших характеристик целей.

1. S (Specific/Конкретность). Данный параметр определяет такие требования к цели, как конкретность, ясность и отсутствие двусмысленных формулировок. Цель должна содержать ясную информацию для четкого понимания сотрудником того, что от него требуется. В специфичных целях нет "воды", они однозначно интерпретируются как руководителем, так и сотрудником. При постановке конкретной цели необходимо учесть следующие вопросы:

— Кто? (кто вовлечен?);

— Что? (что я хочу выполнить?);

— Где? (определение места);

— Когда? (установление времени);

— Определить требования и ограничения.

— Почему? (определение бенефитов, полагающихся при достижении цели).

Объем специфичной цели должен быть не менее 5-10 слов, но и не более 250 слов (одна страница текста ‑ это максимум).Таким образом, речь идет о детально конкретизированной цели, планируется не только конечный результат, но и согласованные пути и способы его достижения. Иногда задается не только итоговая цель, но и промежуточные результаты.

2. M (Measurable/Измеримость) ‑ возможность измерения степени достижения цели ‑ одно из ключевых требований к постановке задач при переходе на стандарт управления по целям (МВО). Практика показывает, что критерий измеримости ‑ наиболее сложный в технике SMART. Когда говорят об измеримости степени достижения целей (задач), то это означает, четкое определение состояния, имеющегося в настоящем, и состояния, к которому следует прийти. Измеримость достигнутого результата достигается сравнением статистических данных за оба периода.

3. А (Achievable/Достижимость). При постановке цели необходимо удостовериться в ее реализуемости. Управление целями требует внедрения объективных процедур и методов планирования, которые и позволяют обосновывать достижимость поставленных руководством целей. Второй аспект достижимости заключается в недопустимости постановки автоматически достижимых целей, т.е. если цель будет достигнута с использованием традиционных инструментов, методов, технологий без приложения дополнительных усилий, то это означает, что она была поставлена неверно (занижена). Цель должна попадать под определение "трудно, но выполнимо", должна бросать вызов сотруднику (challenge). Цели "на вырост" дают возможность профессионального, карьерного и финансового роста и самореализации сотрудников.

Третий момент постановки достижимой цели заключается в обеспечении доведения информации о цели до сотрудников, должна быть внедрена процедура обсуждения и принятия целей сотрудниками.

Наконец, четвертый момент заключается в том, что, кроме физической согласованности этой цели с сотрудниками, должно быть еще психологическое принятие достижимости цели. Пока сотрудник психологически не согласен, эти цели не будут являться его целями, они будут являться целями менеджера, который их поставил. А люди не любят реализовывать чужие цели и идеи.

4. R (Relevant/Релевантность) – выделение слабо контролируемых факторов, оказывающих влияние на достижение поставленной цели. Как и в случае с согласованностью, очень важно, чтобы сотрудники приняли релевантность поставленной задачи и осознали, что ее достижение зависит, прежде всего, от их усилий. Если в общем виде стоит задача удвоить продажи, то понятно, что это удвоение может быть достигнуто за счет роста числа клиентов, сотрудников, рекламных расходов, ассистентов и т. д. В более четкой формулировке задача звучит так: "Удвоить среднюю стоимость сделки", а выбрать способы ее решения сотрудник может самостоятельно ‑ проводить сортировку существующих клиентов, перейти на комплексные контракты, обучиться технологии больших продаж и т. д.

5. T (Тime bound/Временные сроки) – не менее важное требование к постановке задачи ‑ это указание временных сроков исполнения целей. При постановке цели первое наиболее традиционное решение по временной составляющей задачи ‑ указание даты крайнего срока ее исполнения (deadline). Иногда, сталкиваясь с необходимостью контроля качества выполнения задачи или желая создать дополнительный временной резерв, вводится 10-20 % временной зазор (как говорят в армии ‑ "сержантский запас"). Особенно это важно при стыковке ряда последовательных задач, выполняемых различными исполнителями. Для тотального повышения качества и согласованности действий необходимо выделять промежуточные этапы ключевых задач и отслеживать продвижение выполнения данных задач.

Современные условия бизнеса заставляют менеджмент компании быть все более динамичным: создаются новые технологии и продукты, возрастает международная и локальная конкуренция, возникают и исчезают целые отрасли. У организаций все меньше возможностей проводить трех- и пятилетнее планирование, и все больше предприятий, использующих месячное и квартальное планирование (растет число компаний, которые не могут себе позволить ежегодное отслеживание результатов сотрудника и вынуждены переходить на ежемесячное и даже ежедневное отслеживание эффективности работы). Такова в целом техника постановки целей SMART.

Метод структуризации основан на дезагрегировании (поэтапном расчленении) исследуемой проблемы на элементы с последующей возможной численной оценкой их относительной важности. Такую процедуру часто называют построением дерева целей. Однако поскольку в большинстве древовидных структур, предназначенных для решения тех или иных реальных задач, могут содержаться не только цели, но и средства их достижения (мероприятия, проекты, программы, ресурсы и т.д.), то правильнее было бы использовать термин «дерево взаимосвязей» («relevance tree» -англ.) Таким образом, «дерево взаимосвязей» может представлять полный связный граф (содержать цели, мероприятия, ресурсы) или являться частным несвязным графом (содержать или цели, или мероприятия, или ресурсы). Далее цели, подцели, отдельные мероприятия, плановые работы и другие части дерева взаимосвязей будут называться элементами «дерева взаимосвязей». Элементы более низких уровней как средства выполнения задач более высоких уровней «дерева взаимосвязей» являются в то же время целями для элементов более низкого уровня. Отсюда вытекает, что сами понятия «цели» и «средства их достижения» носят относительный характер. То, что является средством достижения цели более высокого уровня, для более низкого уровня дерева является целью. Цели верхнего уровня не могут быть достигнуты, пока не достигнуты цели ближайшего нижнего уровня.

Работы по реализации метода структуризации проводят с привлечением экспертов, вырабатывающих условные коэффициенты относительной важности, оценивающие относительную значимость каждого элемента дерева взаимосвязей.

Процесс поиска наилучшего варианта решения начинается с выявления полного перечня альтернатив. На этом этапе определяется наиболее полная совокупность альтернатив (способов, средств) достижения сформулированных целей. Далее происходит выбор допустимых альтернатив. Если вариантов много, то оценка каждого может представлять трудноразрешимую задачу, поэтому ищется способ отбора вариантов, обеспечивающий исключение заведомо нерациональных, не удовлетворяющих определенным ограничениям.

На этапе предварительного выбора лучшей альтернативы проводится детальный анализ допустимых альтернатив с точки зрения поставленных целей, затрат ресурсов, соответствия конкретным условиям реализации альтернатив.

Конечным результатом данных этапов является вынесение суждения о предпочтительности альтернатив.

Оценка альтернатив со стороны лица, принимающего решение, происходит с учетом дополнительных фактов и моментов, не учтенных готовящими решение системными аналитиками, исходя из персональных предпочтений. Предпочтение в данном случае ‑ это интегральная оценка качества решения, основанная на объективном анализе, осуществленном аналитиками, и субъективном понимании ценности, эффективности вариантов решений со стороны лица, принимающего решение. Конечным результатом работ на данном этапе является вынесение лицом, принимающим решение, суждения о предпочтительности вариантов достижения поставленных целей.

Для принятия решений в области научно-технической деятельности характерна экспериментальная проверка альтернатив. В тех случаях, когда лицо, принимающее решение, затрудняется с окончательным выбором наилучшей альтернативы, осуществляется экспериментальная проверка 2-3 наиболее предпочтительных альтернатив. Конечным итогом данного этапа является получение дополнительной экспериментально подтвержденной информации для принятия окончательного варианта решения.

Выбор окончательного (единственного) решения является конечным этапом процесса принятия решения. Далее осуществляется деятельность по реализации принятого решения, включающая определение этапов, сроков и исполнителей.

Четкое разделение процесса принятия решения на этапы является в достаточно большой степени условным, т.к. на практике этапы принятия решений часто осуществляются параллельно. Проведенный в свое время в США анализ практики принятия решений показал, что неуспех принятых решений на 26% обусловлен неправильной постановкой цели, на 35% ─ выбором альтернатив, на 25% ─ ресурсному обеспечению.

Принятие управленческих решений происходит в условиях большей или меньшей неопределенности. Источниками неопределенности могут являться все стадии воспроизводства – от покупки необходимых средств производства до изготовления товаров и их реализации. В этих условиях каждое решение учитывает возможность различных потерь, т.е. является рискованным. Под управленческим риском в экономике понимают вероятность недополучения доходов или появление дополнительных расходов в результате определенных действий.

Для успешного функционирования предприятия нужно уметь предвидеть все виды рисков, которые могут возникнуть в процессе деятельности.

Производственный риск – риск, связанный с производством продукции, товаров, услуг, с осуществлением любых видов производственной деятельности. Основные причины производственного риска – вынужденные перерывы в производстве, выход из строя производственных фондов, потеря оборотных средств, несвоевременная поставка оборудования, сырья и т.д.

Коммерческий риск возникает в процессе реализации товаров и услуг. Причинами коммерческого риска являются неожиданные изменения в конъюнктуре рынка, в условиях коммерческой деятельности и т.д.

Операционный риск – агрегированное понятие, объединяющее технические, технологические, информационные риски, возникающие в текущей операционной деятельности, риски неадекватного поведения персонала, т.е. риски, возникающие в результате неверного построения бизнес-процессов, неэффективности процедур внутреннего контроля, технологических сбоев, несанкционированных действий персонала или внешнего воздействия.

Финансовый риск возникает в сфере отношений предпринимателей с банками и другими финансовыми институтами. Причинами финансового риска могут быть высокая величина соотношения заемных и собственных средств, зависимость от кредиторов, пассивность капиталов, одновременное размещение больших средств в одном проекте.

Кроме того, на разных этапах своей деятельности предприятие может сталкиваться со следующими рисками:

— юридический риск – сопряжен с низким качеством законодательных актов и неожиданными изменениями в законодательстве;

— инвестиционный риск – обусловлен некачественным технико-экономическим обоснованием, непредвиденным увеличением стоимости проекта;

— страховой риск – формирование страхового фонда, управление последним, а также собственным имуществом, денежными средствами и персоналом;

— инновационный риск – неопределенность, связанная с выработкой идеи, воплощением ее в продукте или технологии, реализацией продукта на рынке.

По масштабности риски подразделяют на:

— локальные – риски отдельно взятой предприятия;

— отраслевые – риски, связанные со спецификой отрасли;

— страновые – риски, присущие стране в целом, которые могут быть связаны с изменением политической обстановки, ростом инфляции, неисполнением законности и т.п.

Разработка методов и средств, уменьшающих вероятность появления рисков, либо нейтрализующих их воздействие, является системой управления рисками. Концепция управления рисками включает в себя:

— выявление последствий принятия управленческих решений в ситуации неопределенности;

— умение реагировать на возможные отрицательные последствия этих решений;

— разработку и осуществление мер, при помощи которых могут быть нейтрализованы негативные последствия принимаемых решений.

Управление рисками ─ специфическая область менеджмента, требующая знаний в области теории предприятия, страхового дела, анализа хозяйственной деятельности предприятия, методов прогнозирования, математических методов оптимизации экономических задач. Управление рисками означает поиск оптимального соотношения между риском и доходностью. Чем выше требуемая доходность, тем большей величиной риска будут сопровождаться управленческие решения. Процесс управления рисками базируется на анализе рисков, который включает:

— идентификацию события, связанного с риском;

— оценку вероятности риска;

— оценку убытков проекта, связанных с данным видом риска.

На основе количественного и качественного анализа рисков обосновывается система управления ими. К методам управления рисками относятся:

— методы профессиональной разработки проекта или программы – за счет квалифицированной разработки может быть снято до 50% риска;

— методы уклонения от риска – отказ от неэффективных и рискованных проектов, отказ от услуг ненадежных партнеров;

— методы локализации – создание новых организаций или отдельных структурных подразделений, ответственных за реализацию рисковых проектов;

— методы диверсификации рисков – диверсификация видов деятельности, каналов сбыта и поставок, источников инвестиций, распределение рисков во времени;

— методы компенсации – создание системы резервных фондов, привлечение гарантов, страхование.

Данная классификация рисков и методов управления отражает наиболее общие представления о действиях по принятию решений в ситуации неопределенности. Необходимо понимать, что каждое предприятие уникально в своем роде, поэтому процесс принятия управленческих решений будет зависеть от потенциала, динамики развития, характеристик производимого товара, состояния внешней среды и многих других факторов.

Источник